スピーチロック⁉( ゚Д゚) ~栗東地域包括~

2025.04.03

みなさん、『スピーチロック』ってご存じですか?スピーチロックとは、言葉によって身体的、精神的な行動を抑制してしまう事、『言葉の拘束』とも言われています。今回は、小規模多機能ホーム志の管理者様から、「なんだかスピーチロックが気になるんです」とのお声をいただき、事業所の職員を対象に虐待防止研修をさせていただくことになりました。

令和6年度から、「高齢者虐待防止の推進」が全ての介護等サービス事業者へ義務化されています。内容は、以下の4つです。

- ①1虐待虐待防止対策を検討する委員会の設置

- ②虐待防止のための指針の整備

- ③介護職員に向けた虐待防止に関連する研修の実施

- ④虐待防止施策の実施担当者の設置

このような背景には高齢者への虐待増加が挙げられます。社会問題にもなっており、増加を抑制していくことが喫緊の課題です。

虐待発生や再発防止のためには、「虐待等の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点が大切です。そして、高齢者に起こりやすい虐待の背景、実態、要因を知ること、虐待の発見・予防におけるアセスメントのポイントを理解しておくことが非常に重要です。

介護現場では、広義の身体拘束として、ドラッグロック(薬物拘束)、フィジカルロック(身体的拘束)、スピーチロック(言葉の拘束)の3つの『ロック』が定義されています。ドラッグロックやフィジカルロックは拘束具や薬といった物がないと行えませんが、スピーチロックは誰にでも出来てしまう点で、虐待発生が高くなるため特に注意が必要です。

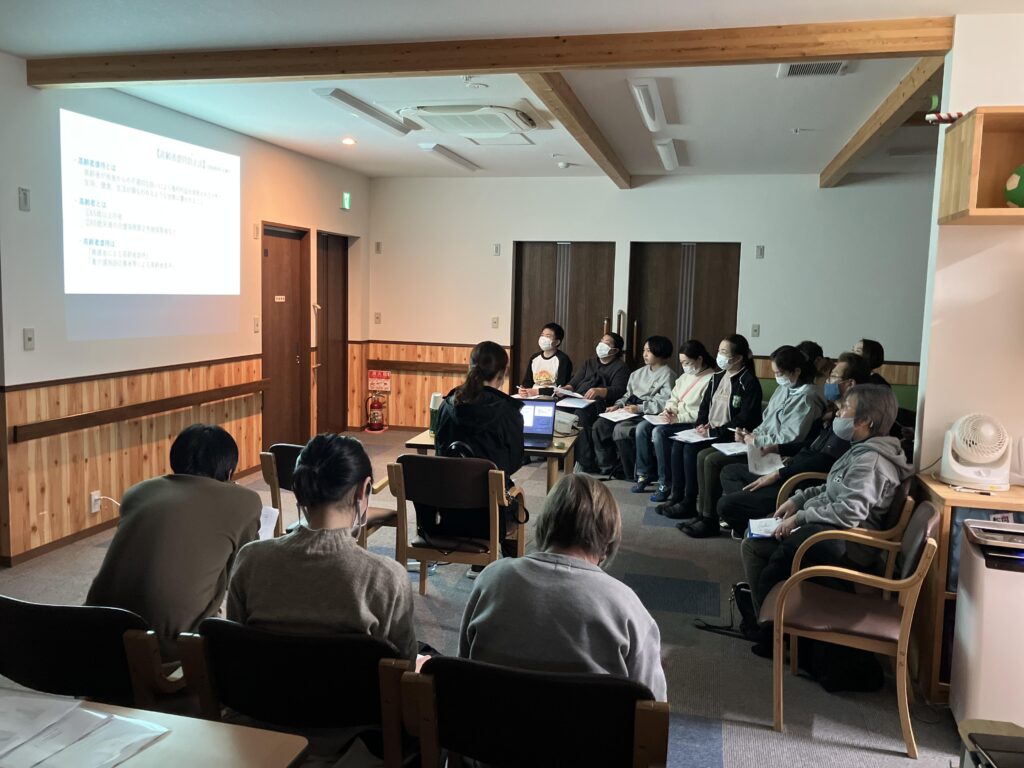

今回の研修は、仕事終わりの方、お休みの方、オンラインでと、参加スタイルは様々。中には、『お母さんが楽しく働いている職場で自分も働きたい!』とのお子さんも加えると総勢15名でした。参加者からは、「日々の業務で気を付けないといけないと感じました」との感想もいただきました。この研修をきっかけに、今まで以上に相手の立場に立ち思いやりを持って接し、職員や利用者ともに笑顔のあふれる憩いの場(ホーム)を目指していただけるよう願っています

栗東地域包括支援センター